K.I., ChatGPT, A.I.Buddy etc. im Schulunterricht? Teufelszeug, dachte ich immer, und denke es eigentlich meist auch jetzt noch. Zwei jüngste Erfahrungen mit Hörspiel-Workshops in 7. Klassen haben mich aber zumindest nochmal weiter und länger darüber nachdenken lassen (Natürliche Intelligenz, sozusagen, hopefully).

Aus der Praxis 1

In dem einen Fall war die Nutzung von ChatGPT eher eine Notlösung, nachdem die Schüler:innen in der dafür vorgesehenen Sitzung kein eigenes Skript hinbekommen hatten – die Latte lag aus verschiedenen Gründen und in verschiedener Hinsicht zu hoch. Wir sind dann dazu übergegangen, nach einer kurzen Einweisung ChatGPT mit vorbereiteten „Eckdaten“ (Karteikarten mit Personen, Situationen, Orten) und weiteren Stichworten (Hörspiel, Wörteranzahl, Geräuschen etc.) zu prompten. Und siehe da – es entstanden brauchbare Hörspiel-Skripts, mit Dialogen, Erzähler:innen, Regieanweisungen, Geräusch- und Musikeinsätzen und allem drum und dran. Dachten zumindest die Schüler:innen, die sich der lästigen Schreib-Arbeit entledigt sahen und also glücklich waren, jetzt endlich ihr Hörspiel aufnehmen zu können.

Und dachte ich. Als ich dann aber nach und nach zum Reinhorchen und für Nachfragen durch die verschiedenen Gruppen ging, ist mir aufgefallen, wie krude, unrund, sprachlich und dramaturgisch schlecht und unspannend so gut wie alle von der K.I. generierten Skripts waren – meint hier also vor allem: unpassend, unindividuell und ganz und gar an den Kids vorbeigezielt und -getroffen. Definitiv eher künstlich als intelligent. Und kunstvoll schon mal gar nicht! Die meisten Schüler:innen hatten selber leider gar keine Erfahrungen und also auch keinerlei Werkzeuge, die Ergebnisse unter die Lupe zu nehmen und haben angefangen, das ausgespuckte (!) Skript einszueins umzusetzen.

Nur vereinzelt konnten wir – die über die Maßen engagierte Lehrer:in und ich – die eine oder andere Gruppe dazu bekommen, doch noch einmal über diesen oder jenen Satz, diese oder jene Situation oder Entwicklung in ihrer Story nachzudenken und gemeinsam mit den Schüler:innen anzupassen.

Aus der Praxis 2

In dem anderen Fall war die Nutzung von ChatGPT Teil des Konzepts: die Schüler:innen hatten im Rahmen ihres Deutsch-Unterrichts schon in Kleingruppen Krimi-Geschichten fertig verfasst und sollten sie jetzt von der K.I. in Hörspielskripts umwandeln lassen. Und siehe da – auch hier entstanden Hörspiel-Skripts, mit Dialogen, Erzähler:in, Regieanweisungen, Geräusch- und Musikeinsätzen und allem drum und dran.

Dachte ich auch hier. Aber auch in diesem Fall waren die Ergebnisse erstmal wenig zufriedenstellend, durchweg fanden die Schüler:innen selber die entstandenen Skripts viel schlechter als ihre eigenen Prosa-Krimi-Geschichten. Verschlimmbesserung und Frustration allerorten.

Da die Arbeitsschritte des durchdachten Promptings und der ausführlichen Text-Redaktion zwar irgendwie angedacht aber nicht wirklich geplant und damit den Schüler:innen im Vorfeld nicht wirklich vermittelt worden waren, waren einige von ihnen in dieser Phase genervt und unwillens angesichts der neu aufgetauchten Herausforderung, ihr Skript zu optimieren. Einige nahmen sie an, andere nicht.

K.I. als Unterrichtsfach

In der Nutzung von K.I. in so einem Fall liegen meiner Meinung nach sehr viele Learning-Chancen. Unter anderem könnten dies sein:

- Die Einsicht in die generelle Notwendigkeit der Überprüfung und Infragestellung der von der K.I. ausgegebenen Ergebnisse.

- Die konkretere Möglichkeit einer ausführlichen Textredaktion an sich – in Hinsicht auf Logik, Dramaturgie, Schreiben fürs Hören, (notwendige) Redundanz, Spannung, Unterhaltsamkeit etc. Unabhängig davon, ob es eigene, fremde, künstlich generierte oder sonst welche Texte (oder andere Inhalte) sind.

- Es könnten so die Relevanz, die Arbeitsinhalte und Arbeitsweisen von Redaktionen in Zeitungen, Fernsehen etc. vermittelt und beleuchtet werden; und die Chancen aber vor allem auch Risiken, die z.B. die unredigierte, ungeprüfte Veröffentlichung von Inhalten im Internet mit sich bringen.

- Gerade bei künstlich generierten Texten bietet sich sogar die Möglichkeit, diese Textredaktion durchzuführen, ohne dass eigene Befindlichkeiten (Stichwort z.B. „kill your darlings“) oder die anderer Autor:innen dabei erschwerend ins Spiel kommen.

- Und – gewissermaßen als „vorausgehende Konsequenz“ aus diesen Punkten – ein durchdachtes, intelligentes und sinnvolles Prompting, bei dem man diese Textredaktion quasi schon vordenkt und mit ins Prompting einbaut. Dem könnten Analysen verschiedenster Textsorten vorausgehen, in denen man viele Aspekte bespricht: Für wen ist der Text geschrieben (elaborierter/restringierter Sprachcode…)? In welcher Form wird er erscheinen (zum Hören, zum Lesen)? Wo soll er erscheinen? Wie lang soll er sein? …

Alles sehr gewinnbringende Aspekte in Sachen Medienkompetenz und Medienpädagogik, Textkompetenz und Textkritik, Selbstwahrnehmung, Empowerment etc. Letztlich auch in Sachen Berufsorientierung.

Den Chancen die Chance geben: K.I. als Unterrichtsfach

Nur müssen diesen Chancen auch erkannt und ihnen die entsprechenden Räume zur Entfaltung gegeben werden, sprich: diese Arbeitsschritte müssten bewusst und existenziell in die Unterrichtsplanung integriert und dann kommuniziert werden. Sie sollten nicht „unter ferner liefen“ irgendwie noch mitbehandelt werden. Den Chancen die Chance geben.

Natürlich sagen alle Lehrenden, und die Planenden: „Aber dafür ist die Zeit nicht da…!“ In meinen bisherigen Erfahrungen und den Aussagen der Lehrer:innen nach scheint das oft auch zu stimmen. Aber gerade deswegen ginge es ja eben um „K.I. als Unterrichtsfach“, also als eigenständiges, fächerübergreifendes, projekthaft angelegtes Etwas, das man denken und sich ausdenken müsste. Nicht als willkommene (vermeintliche) Abkürzung zum Ergebnis. Zum Beispiel mit den oben genannten Aspekten, und sicherlich noch viel weitergehend.

K.I. als geschärftes Werkzeug

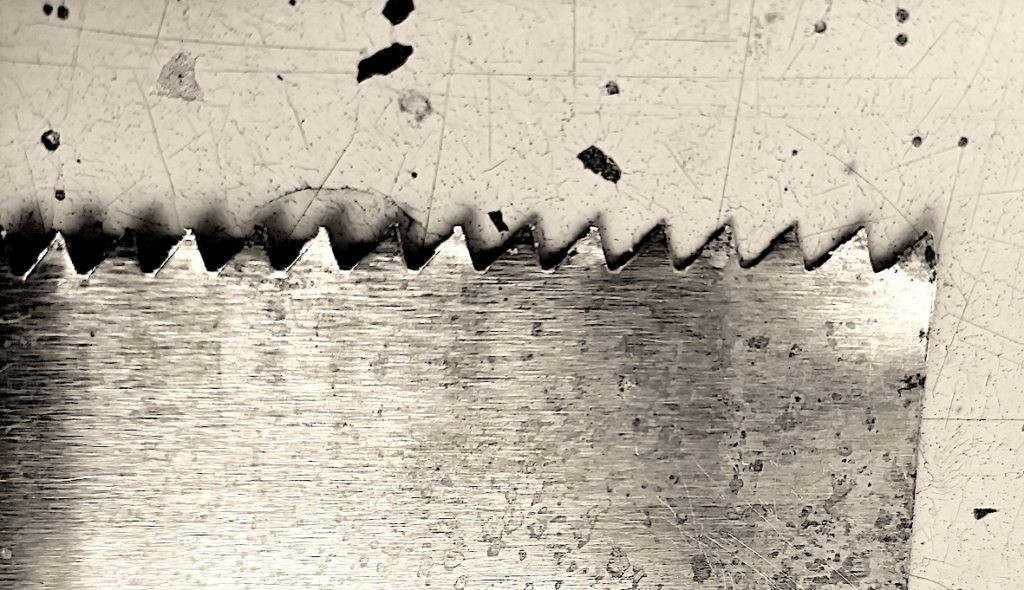

Also, fürs Erste, bei mir: Nicht Teufels-, sondern Werkzeug. Aber wie das so ist mit Werkzeug: Letztlich muss es geschärft sein und bereit liegen. Und müssen die Hände firm sein, die das Werkzeug halten und anwenden. Ebenso das Gehirn, das einen Plan hat und das passende Werkzeug auswählt, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen.

Zwei linke Hände haben mit einer verrosteten, stumpfen Säge noch selten einen Nagel sinnvoll in die Wand bekommen.

Das Ende des Beitrags – genau auf den Punkt. Und schön bildhaft. So sehe ich das auch. Dies ist kein K.I. generierter Inhalt.

Sven

Solltest du jemals einen schönen Workshop dazu anbieten, sag mir ruhig bescheid, wir können das in unserer Schule auf jeden Fall gebrauchen, z.B für Sechstklässler*innen.

Wir haben auch in unserer Schule immer so Medienkompetenz Projektwochen, wo immer Leute gesucht werden, die coole Projekte anbieten…

Liebe Grüße

Patty (die von Riki, du weißt schon;-))

Hallo Patty, demnächst biete ich erstmal eine eintägige Fortbildung in Sachen „Hörspiel/Podcast-Arbeit in Kita, Hort & Schule“ an: https://fortbildungsakademie.barnim.de/fortbildungen/kurssuche/kurstermine/2526FA1014. Erfahrungsgemäß kommt da das Thema „K.I.“ auch immer zur Sprache…

Diesen Beitrag zur KI-Theamtik habe ich gelesen, fand ihn sehr gut und er hat korrespondiert mit vielem, was ich mit meinem pädagogisch eher unfachlichen Blick so erspähe. Es schwankt in mir. Ich habe einerseits den starken Drang, mich von allem „KI-Kram“ fernhalten zu wollen. Ich sehe für mich selbst immer mehr, dass gerade das Uneffiziente, das Scheiternde, das sich mühsam Erarbeitende, auch das unkontrollierte-aus-dem-eigenen-inneren-unbekannten-Schöpfende einen Wert insofern besitzt, dass so ein menschliches, lückenloseres Lernen und Entwickeln nachhaltig funktioniert. Ich glaube, dass gerade auch die „nutzlosen“ unnötigen, Lerntätigkeiten quasi im Schlepptau sehr wertvolle Fähigkeiten erzeugen. Das schnelle Ziel-Erreichen, die millisekundenschnelle Informations-Beschaffung, auch das sich Vorschläge und Inspiration von einem Programm holen, usw., kann. so befürchte ich, Fähigkeiten verkümmern lassen, die mir wertvoll erscheinen. Aber wenn ich überlege, wie omnipräsent KI und ähnliches für mein fünf Jahre altes Kind sein wird, dann ist so eine Haltung andererseits vielleicht weltfremd. In jedem Fall: Ein Unterrichtsfach „KI“ wäre sehr, sehr sinnvoll.

Danke für deinen Kommentar. Ich glaube eben auch, dass der Prozess (inkl. Scheitern, Stottern, Umwegen – aber dann irgendwann auch Ergebnis und Erfolg; und Analyse und Weiterplanung) mit das Wichtigste ist. In der Kunst, und dann natürlich auch im Leben und so („Prozessferne…“).

Und das sollte dann auch im Umgang mit der K.I. praktiziert und eben gelehrt und gelernt werden. Insofern wirklich nur Werkzeug für letztlich den gleichen, von dir und oben genannten Prozess…

Bis jetzt ist mir das – in der Schule und sonstwo – aber noch nicht begegnet. Ich habe selber mal an zwei Workshops in dieser Sache teilgenommen, aber da ging es eben immer nur um das – vermeintlich tolle, beeindruckende und schnelle – Ergebnis. Und alle haben bloß gestaunt und sich gefreut „was so alles möglich ist“…

Und, sich Vorschläge und Inspirationen vom Programm holen – was ja Einige, mit denen ich gesprochen habe, gerne ins Feld führen: da hat man ja u.a. noch gar nicht über Urheberrechte etc. gesprochen.

Weltfremd finde ich deine Haltung also gar nicht. Die könnte dann eben in eine Planung des „Unterrichtsfachs K.I.“ mit einfließen 😉.